著作权保护期与公有领域作品

众多文博馆藏作品已超出版权保护期限,成为公共资源。这时,除了署名权等精神权利外,作品由全人类共同享有。以故宫为例,许多古画等文物就属于这一类。我国的相关规定指出,文博机构若通过互联网向馆内服务对象提供馆藏资源的数字化副本,无需取得版权所有者的同意,且不得从中获得经济收益。

文博机构若想对文物数字化成果进行更广泛的商业利用,却面临诸多限制。因此,在进行数字藏品业务时,它们必须清晰界定公有领域作品的使用范围。既要充分利用文化资源,又要严格遵守法律法规,以防触碰到版权问题。

原件财产与版权分离作品授权

针对那些作品原件的所有权和版权归属不同的人,文化博物馆在将其数字化或用于商业目的之前,务必取得版权持有者的同意。比如,那些由私人捐赠给博物馆或者委托博物馆保管的文物,在制作复制品时也必须这样做。以某幅私人收藏的画作为例,若博物馆想要将其转化为数字藏品,就必须征得原作者或版权继承人的同意。

文博单位必须对授权事宜保持严格态度,若未经授权擅自开发数字藏品,很容易招致版权争议,给自己造成极大的法律和经济隐患,损害单位形象。

数字化复制件版权归属

关于文博机构对馆藏实物原件进行数字化处理是否产生著作权,国际上学术领域和实际操作中尚未达成共识。比如,文物拍摄、扫描、3D建模等产生的数字化副本,其版权归属并不明确。有些国家倾向于认为,由于文博机构投入了人力和物力,应享有一定的版权权益;而另一些国家则更注重文物的原始属性。

在这种不稳定的状况中,国内的文化博物馆等机构,通过基于公有领域原件进行二次创作所获得的数字作品,在实际上已经拥有了相应的著作权财产权。然而,这种权益并非没有争议,尤其是随着数字藏品市场的逐步发展,对于这些作品的版权归属问题,仍需有更为清晰的界定。

数字化复制件完成方式及版权约定

文博机构的数字化复制件制作,主要分为自行制作和委托他人制作两种方式。自行制作时,会涉及到职务作品的制作;而委托他人制作,则属于委托作品的范畴。无论是哪种方式,版权问题都可以通过内部或外部的合同来明确约定。以某博物馆为例,若它委托科技公司制作文物的3D模型,合同中可以明确规定版权的归属。

明确的规定可以防止将来出现版权纠纷,确保数字藏品业务有序开展。然而,合同条款必须遵循法律规定,众多文化博物馆机构在制定和审核合同时,往往需要聘请专业的法律专家。

文博机构授权发售模式

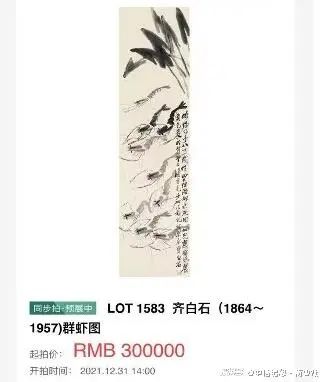

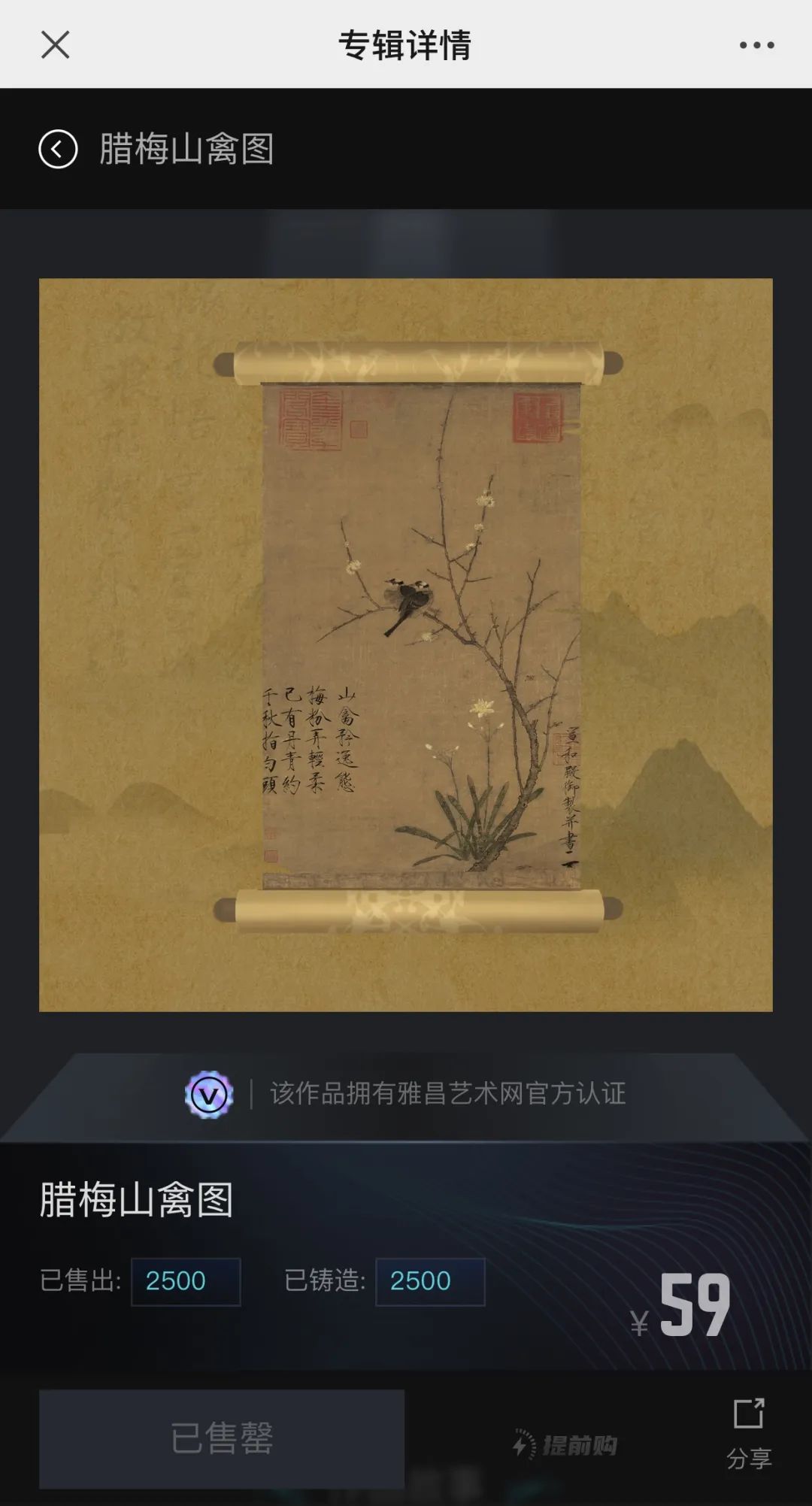

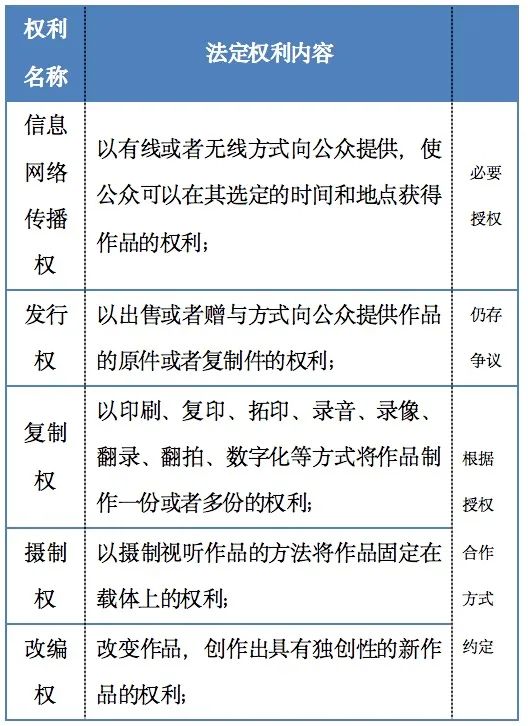

在授权发行机制里,文化博物馆作为版权所有者,其授权的核心是网络信息传播权。举例来说,众多博物馆将馆藏文物的数字版授权给了数字藏品发行平台。但值得注意的是,文化艺术资源是有限的,尤其是那些热门文物,往往吸引多个不同主体产生开发兴趣。

授权需小心控制发行量、区域及用途,不同的授权模式对后续作品的开发及收益有着显著影响。有的授权发行量小但价格高昂,有的发行量大则覆盖更广泛的受众,选择时需仔细思考。

平台方运营合规要求

运营文博数字藏品平台的机构,除了常规的NFT开发与经营资质备案,还需对艺术品经营业务进行备案。这种运营行为属于通过网络信息平台进行艺术品经营。学术界指出,NFT的售卖环节涉及到发行权的问题。

平台方必须依照规定完成备案手续,若不如此,将承担经营风险及法律责任。若未备案即开展业务,可能遭受监管部门的惩处,这不仅会损害平台声誉,还可能干扰其正常运营。因此,平台方必须熟知并严格执行相关法规,以保证合法经营。

大家对文博数字藏品未来发展的看法是,最大的难题可能是如何确保版权和运营的合法性。期待大家为这篇文章点赞并转发,让我们共同探讨这一话题。