曹操争议初现

曹操在历史的长卷中,始终是一个饱受争议的角色。有人赞赏他的雄心壮志和唯才是用的气度,而有人则对他“宁我负人,毋人负我”的言论持批判态度。以刺杀董卓一事为例,便可见其性格中的矛盾之处。他敢于尝试刺杀,但失败后投靠吕伯奢家却因疑虑过多而引发悲剧。

曹操的用人之道

曹操看重人才,选拔人才不拘一格,因此他手下聚集了许多杰出的人才。他对待人才的态度是,不论对方是敌是友 https://www.heartsys.cn,只要有能力,即便遭到指责也能为我所用,他并不将世俗的道德规范视为首要。以官渡之战为例,他选拔贤能之士,最终击败了实力更胜一筹的袁绍。曹操不拘泥于传统,只要有才能,便给予任用,吸引各路英才为其效力。

曹操性格多面性

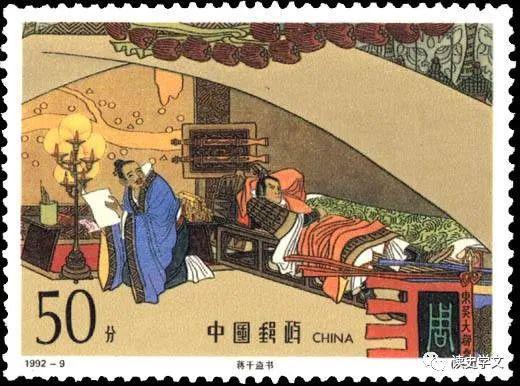

曹操的个性复杂多样。在《三国演义》中,他显得多疑且警惕。然而,他亦展现出豪放不羁、气度恢宏的一面。在与刘备“煮酒论英雄”的对话中,他迅速洞察刘备的内心世界,显示出他识人辨才的敏锐。此外,“望梅止渴”的故事更是凸显了他的机智,懂得在逆境中安抚军心。

刘备仁德立身

刘备,中山靖王刘胜的后代,以仁德为立身准则。东汉末年,他心怀天下,在镇压黄巾起义中建立了战功。例如,在逃往江夏途中,即便曹操紧追不舍,他也没有抛弃百姓,而是带领他们缓慢前行,充分展现了与百姓同甘共苦、共患难的仁义精神。

刘备的战略决策

刘备虽享有“仁德”的美誉,但在战略决策方面存在短板。建安十三年,他采纳了诸葛亮的建议,联合东吴对抗曹操,并在赤壁之战中大败曹军。但刘备常感情用事,为了给关羽报仇,不顾劝阻,率军东征吴国,最终导致惨败。1958年3月,毛主席在成都会议上也指出了刘备志向宏大而才能不足的问题。

时代洪流中的归宿

曹操完成了对北方的统一,成为魏国的创立者,为司马炎统一三国打下了基础。刘备创建了蜀汉,但受限于个人决策等种种原因,未能成就更宏大的霸业。在历史的长河中,曹操的功绩与过失,刘备的仁慈与疏忽,都成为了历史的组成部分,他们的故事至今仍被人们津津乐道。

各位读者,三国时期,曹操与刘备二人,谁对历史的进程影响更深远?欢迎各位在评论区留言交流。别忘了点赞并转发这篇文章。