商业银行将数据要素转化为资产的现象引起了广泛关注。数据对于银行的日常运营至关重要,同时它也具有巨大的潜在价值。在这一过程中,既有机遇也存在不少难题,这些问题与银行的业务拓展和数据管理紧密相连,是银行迈向数字化进程必须克服的挑战。

数据资产化历程

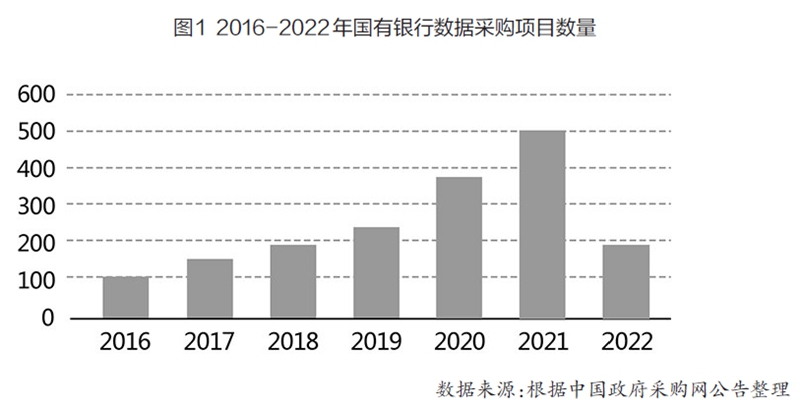

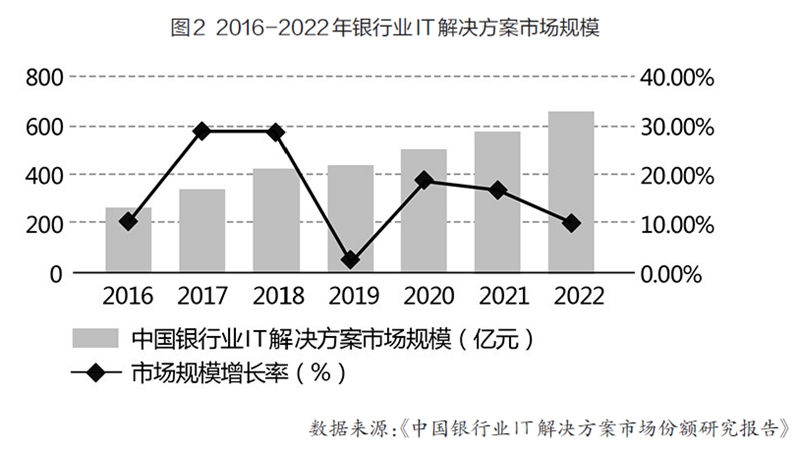

商业银行在数字化业务模式推动下,投入了大量精力。在信息技术和数字化领域,资金投入规模庞大。它们借助自身数字化转型成果,使数据管理趋向系统化和标准化。例如,通过精细化管理数据,力求数据要素价值最大化。这并非易事,需综合考虑多方面因素,如技术应用、资源整合等。同时,这也是银行业迈向现代化的关键步骤,展现了银行紧跟时代发展的姿态。

价值挖掘的方式

数据价值的开发需考虑银行的具体业务和所掌握的数据种类,寻求数据利用与业务增长的理想结合。以工商银行为例,该行利用4.5万张表格资源,打造了300多个关键应用场景。这些场景包括客户服务、风险控制和运营支持等多个方面,形成了一个全面的数字环境。这一环境显著增强了银行数据资产的价值,也是银行在数据挖掘领域的成功尝试,其他银行可以参考这种模式来推进自己的数据挖掘活动。

价值评估假设

银行在实践中对资产价值评估主要区分投入和商业两种价值。这种评估基于三种假设:现状利用、公开市场和持续经营。这种分类方法使银行能更准确地把握数据资产的价值。不同假设下的价值分析,对银行在资源配置和战略规划上提供帮助,使数据管理和决策更加科学和合理。

存在的挑战一

商业银行在数据要素资产化方面取得了一些成效,但仍存在诸多挑战。尤其是在确认数据资产的所有权上,这是一个重大的难题,也是数据要素资产化研究的基础。若所有权不明确,后续的工作将难以进行。数据资产所有权的复杂性在于它关联着多个主体,不同渠道的数据可能涉及多个利益相关者,银行需理顺这些关系,以便推动数据资产的发展。

数据资产成本计算的准确性是个难题。现在,各银行在数据管理和价值评估时,使用的方法多种多样。而且,各银行在数据管理规范、流程以及确认标准上都不一致。这种不一致性大大妨碍了银行间数据信息的交流,限制了数据价值的充分发挥。如果没有可靠的成本计算,银行在分析数据资产的投入与产出时就会遇到问题,进而影响决策。

应对措施及前景

银行在披露数据资产相关信息时,需依据自身数据运用状况、投资者对信息的具体需求以及数据资产报表注释的披露规范,对数据的来源、分类准则、引入及使用情况等进行详细公开。这样做既能够满足投资者的需求,又能促进银行在市场上的估值提升。得益于《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的推动,数据资源纳入报表将有助于增强银行数据要素的市场竞争力。尽管银行在数据资产化道路上面临诸多挑战,但只要不断优化相关策略,仍拥有广阔的发展前景。

你觉得你们银行在数据资产转化方面表现如何?欢迎大家积极留言、点赞和转发。