网友在父亲去世将近十年后,不幸发现父亲的微信账号被注销,所有资料都被删除,那唯一的情感依托也随之消失了。这一不幸的遭遇,让很多人开始深思。

“断联”之痛

网友的父亲已经去世十年,他的微信账号因为长时间不用被系统删除,连同所有资料一同消失。这对网友来说,打击极大。多年来,微信账号对网友来说,是情感的寄托,而现在这种与父亲的微妙联系突然中断,他必定非常伤心。在日常生活中,人们习惯用社交软件来保存情感,但这样的技术规则导致的“断联”现象,让很多人都有同样的感受。

数据丢失导致的“失联”情况并不少见,很多人在亲人去世后都会遇到这种困扰。在虚拟社交空间里,存有许多宝贵的记忆,有亲人的声音、照片和对话记录,这些都是我们怀念逝去亲人时的重要凭证。一旦这些资料被删除,往往很难恢复,留下的只有无尽的遗憾和悲伤。

规则合理性

从平台运营的角度出发,对长时间未使用的账号进行回收是恰当的。因为服务器资源有限,这些空置账号占用了空间,降低了数据存储的效率。而且,网络服务器的运营成本较高,合理使用资源对平台的持续运营至关重要。此外,清理这些账号还能避免账号被不法分子滥用,如用于诈骗等违法行为。因此,这一举措对保障网络安全是有利的。

这些规定对于确保网络秩序和推动平台健康发展至关重要。以某社交平台为例,它通过定期清理用户账号,不仅提升了用户参与热情,还减少了诈骗投诉,改善了用户的体验。在技术持续进步和网络安全日益凸显的今天,尽管这些规则给平台带来了一定不便,但它们无疑是合理且必要的。

核心矛盾

人们对社交账号的属性持有不同观点。根据账号管理的相关规定,这类账号应当被视作一般网络账号。然而,从承载情感的角度来看,它们实际上扮演着一种特殊的“情感支柱”角色。比如微信,里面网友与父亲之间的对话记录,对他们而言具有深远的意义,是连接父子感情的至关重要的纽带。

我国《民法典》将网络虚拟财产视作财产的一部分,然而对于社交账号是否可以继承,法律并未给出具体规定。微信、抖音等社交平台明确指出,账号使用权仅归账户所有者。一旦用户不幸离世,其后人便无法继承这些账号。这种情形使得逝者的情感信息变成了“平台资产”,让人们在情感寄托与权益维护之间面临困境。

法律滞后

个人信息保护法明确规定了亲属有权查看逝者的信息,以维护自身权益。但在实际操作中,许多平台却以隐私保护为借口,不肯提供必要的协助。以本案为例,网友试图获取已故父亲的账户资料,却遭遇了平台的阻挠。

法律未能适应时代进步,未能与数字时代并肩前行,这表明立法者对人的认识未能与科技革新保持一致。如今,互联网广泛应用,虚拟空间中存有众多个人记忆与情感。然而,法律对遗产的定义仍限于物质范畴,未将蕴含情感的数字内容包含在内。因此,面对数字遗产问题,人们的权益难以得到充分保障。

平台尝试

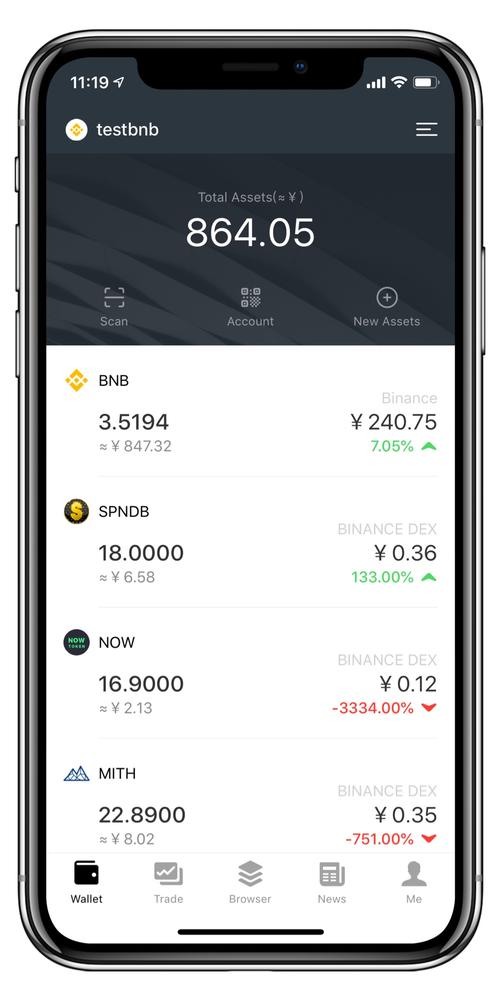

数字遗产问题出现后,一些社交网站采取了应对措施。比如,它们在隐私规定中加入了保护已故者个人信息的条款,准许家属请求复制资料或关闭账户。这样的做法在一定程度上给逝者家属带来了慰藉,同时也展现了平台在处理这一难题上的进展。

然而,对大多数人而言,这还不足以满足他们的需求。他们希望能提前获知信息,并且拥有做出选择的权利。现有技术完全有能力向用户显示账号状况,并给出数据备份的选项。关键问题是,这个平台是否愿意改变以效率为先的思路,把服务的人性化放到更加重要的位置。

解决之策

在数字遗产的争议问题上,我们应当齐心协力,减少分歧。首先,国家应明确界定数字遗产的内涵,例如将虚拟货币等财产性数据与聊天记录等个人隐私信息区分开来。接着,还需制定专门的继承法,以填补现有法律体系的空白。

平台需设立更灵活的账户管理体系,对关键信息进行分类储存并确保其长期留存,并且允许亲友代为登录。用户需提高对数字遗产的意识,通过生前立遗嘱、定期手动备份等方法主动打理个人资料。众人齐心协力,方能减轻数字时代人们对记忆保存的担忧。

若你面临与网友相似的难题,你期望这个平台有哪些改进?若这篇文章给你带来了一些思考,不妨给它点赞支持!而且,我们也欢迎你将它分享给更多的人。