我国央行推出的数字货币(DCEP)是新近出现的,它将对金融系统带来重大变革。在这个过程中,既有巨大的发展潜力,也面临不少困难。这些都值得我们进行深入研究。

背景一传统货币发行弊端

我国传统央行货币发行模式存在缺陷。比如,某些地区曾遭遇货币流通不畅,尤其在偏远地区现金配送不及时时,商家可能遭遇现金短缺。此外,支付结算效率低下长期影响金融体系,传统转账汇款在节假日等高峰期可能严重延误。这些问题促使央行探索更优的货币形态。我国央行从全局出发,意识到需一种能改善现状的货币形态,数字货币正是这一方向。

DCEP的推出旨在填补这些空缺。根据大规模数据统计,在若干小规模试点城市,数字货币支付结算的效率相较于传统方法有了显著提升。这一现象显示出DCEP的巨大潜力。

中央银行数字货币的意义之货币政策有效性

央行发行的数字货币能准确掌握货币流通量。以往货币统计常出现偏差,因为现金流动路径复杂,难以全面掌握。然而,DCEP每笔交易都有记录可查。以一座普通城镇为例,采用数字货币后,央行能迅速掌握资金流动区域和消费热点等数据。这些数据为货币政策的制定提供了精确依据,使政策能根据经济实际情况灵活调整,防止过度宽松或紧缩,确保货币政策的实效性。

此外,这种精准的跟踪有助于央行更深入地洞察市场动态,例如掌握新兴行业对资金的具体需求,进而能够迅速调整货币政策的走向,支持这些行业的健康发展。

中央银行数字货币对金融体系稳定性的意义

数字货币e-CNY有助于增强金融系统的稳定性。过去,金融市场有时会波动,这和货币流通及监管上的不足有关。如今,央行发行的数字货币能进行实时监控,就像给金融市场装上了全天候守候的摄像头。在各个城市的金融市场中,一旦出现异常的资金流动,比如大量资金不明原因地涌入某个不稳定的投资项目,就能迅速被发现。

这种监控系统能有效预防金融风险,减少金融风险集中爆发引发的金融危机风险,确保普通投资者的利益得到保障。

央行数字货币的发行与管理机制

我国明确指出,央行是数字货币的发行机构。在我国金融体系中,央行肩负着制定货币政策、维护金融稳定和保障货币流通的重要职责。以人民币发行为例,央行一直扮演着主导角色。DCEP在技术层面依托区块链技术,该技术具有去中心化、安全可靠、可追溯等特性,这些特点在DCEP中得到了充分体现。例如,在部分企业的供应链金融场景中,使用DCEP能够有效实现溯源,确保资金交易的真实性和合规性。

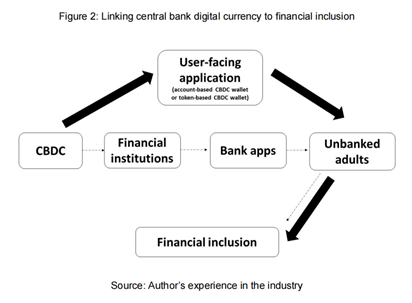

实施双层运营架构,央行负责数字货币的发行,而商业银行及其他机构负责兑换与流通,此举既可发挥中央银行的优势,又能激发金融机构的主动参与。

央行数字货币的挑战

技术难题不少,尽管区块链技术有其独特优势,但在安全性和扩展性上仍有待提升。比如,黑客可能会对数字货币系统发起攻击,一旦得手,损失将极其惨重。此外,数字货币的隐私保护也是一个难题,若处理不当,居民的消费习惯等个人信息可能泄露。

跨境领域存在不协调现象。数字货币的跨国属性导致各国监管标准和金融环境各异。有些国家对于数字货币交易的税率设定较高,因此各国需加强协作,构建一套统一的协调机制,共同处理跨境支付和金融风险等挑战。

DCEP在货币发行和流通方面效果显著。随着现代社会生活节奏的加快,人们对支付方式的要求也越来越高,希望支付过程能更加迅速和方便。以大城市的便利店为例,使用DCEP进行支付,速度明显比用信用卡或现金支付要快。从金融体系的角度来看,DCEP还能减少金融交易的成本,降低传统支付方式中中间清算等环节的费用。

此外,它还能提升金融监管效能,国家相关金融管理机构可以便捷地掌握资金流动等关键数据,这对推动金融科技的发展贡献显著,进而激励众多金融科技公司聚焦数字货币领域,积极开展创新研究。

最后,我想请教各位,对于央行发行的数字货币有可能彻底替代现金这一情景,大家有何看法?欢迎在评论区发表您的意见。同时,也请大家点赞并转发这篇文章。